こんな方におすすめの記事です。

- スマホの電磁波が気になっている。でも何をすれば良いのか分からない

- 無料で出来る対策はあるの?簡単にできるのがいい

- ネットの記事では書いてあることがそれぞれ違って、どれを信じればいいか分からない

こんな疑問を、正しい電磁波の知識で解決します。

「とりあえず人気の電磁波対策シール貼っとけばいいや」

こう思っている方もいるかもしれませんが、シールのタイプによっては電磁波をより浴びてしまうかもしれません。

対策方法を間違えると、より電磁波を浴びる可能性があるのです。

正しい知識をベースにした対策が必要!

この記事を読むメリット

- スマホから発生する電磁波の基本が分かるので、自分の状況に合わせて応用できる

- 正しい電磁波の対策が分かって、スマホをより安全に使うことが出来る

SNSには偽の情報や、不十分な対策も見受けられますが、この記事では専門知識を持って正しい情報をまるっと解説します。

対策だけではなくて、正しい知識も身につくよ

この記事の内容はこちら。

- スマホから発生する電磁波の基本的な対策

- 無料、簡単にできる具体的な対策

- 効果がある正しい電磁波対策グッズの紹介

- ネットに出回っているけど、やめた方がいい対策方法

具体的な対策はもちろん、基本が分かるので、自分の予算や状況に合わせて出来ることからしっかり対策が出来るようになります。

「とりあえず具体的な対策が知りたい」方は、以下のリンクからスキップ出来ます。

>>スマートフォンの具体的な対策

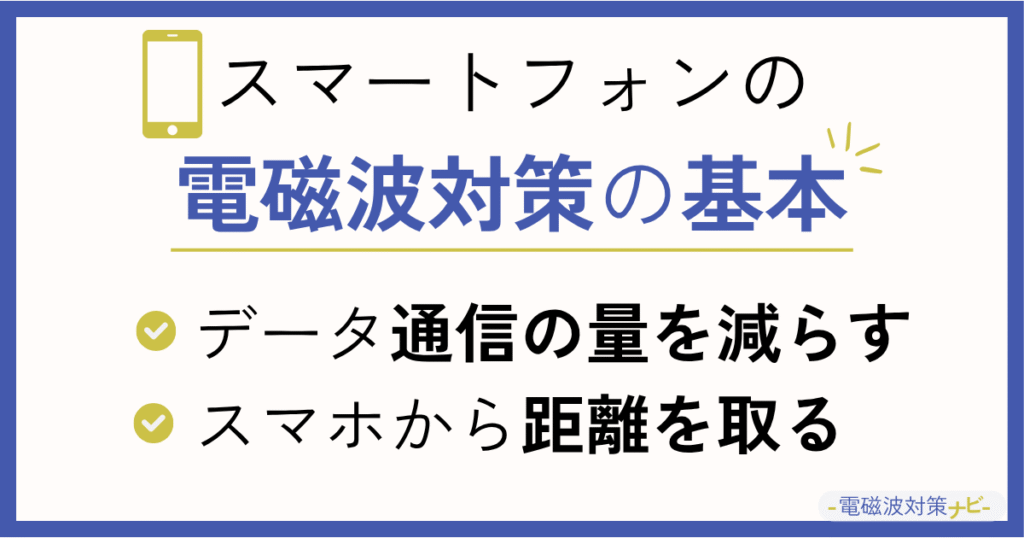

スマホの電磁波対策の基本

スマートフォンの電磁波から身を守るために、押さえておきたい基本的な対策は2つ。

- データ通信の量を減らす

- スマホから距離を取る

この2つのポイントを押さえるだけで電磁波を浴びる量は1/100以下になります。

※ピッツバーグ大学がん研究所の提唱を参考にした値

この記事で紹介している「スマートフォンの電磁波の具体的な対策」も、この2つを基本にした対策です。

しかも無料で、すぐ出来ることばかり。

基本のポイントを押さえると、具体的な対策方法も理解しやすく、覚えやすくなるよ

データ通信の量を減らす

そもそものデータの通信量を減らすことで、電磁波(高周波)の発生を減らせます。

なぜならデータの量や通信頻度が多いと、その分多くの電磁波(高周波)が発生するから。

例えば「たくさんのメルマガに登録していて、メルマガが1日20件届く」という場合。

スマートフォンは20回もデータを受信してそ、のたびに電磁波が発生しています。

そもそものデータを通信する量や頻度を減らすことがとても重要

スマートフォンから距離を取る

スマートフォンから体をできるだけ離すことで、電磁波を減らせます。

なぜなら電磁波の発生源はスマホの本体だから。

ピッツバーグ大学がん研究所によると、

携帯電話で通話するときは、以下の対策をすると電磁波の強さが減ります。

- 身体から5センチ離せば4分の1

- 90センチ離せば、50分の1

- スピーカーホンやヘッドセットを使えば、100分の1以下

つまりスマートフォンを使うときは以下が大事です。

- できる限り体から離して使う

- できる限り素手で触らない

スマートフォンに近ければ近いほど、電磁波に曝露率も上がるよ

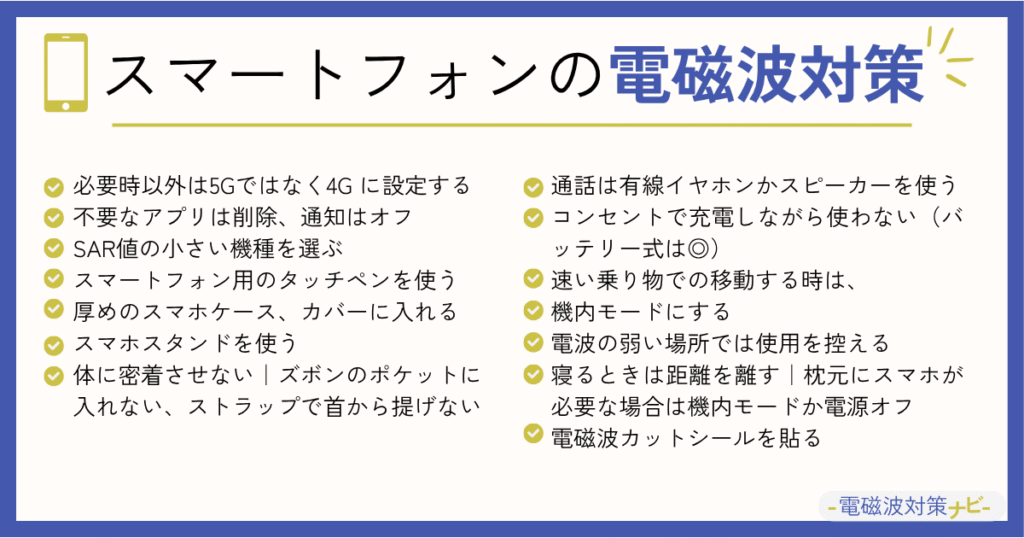

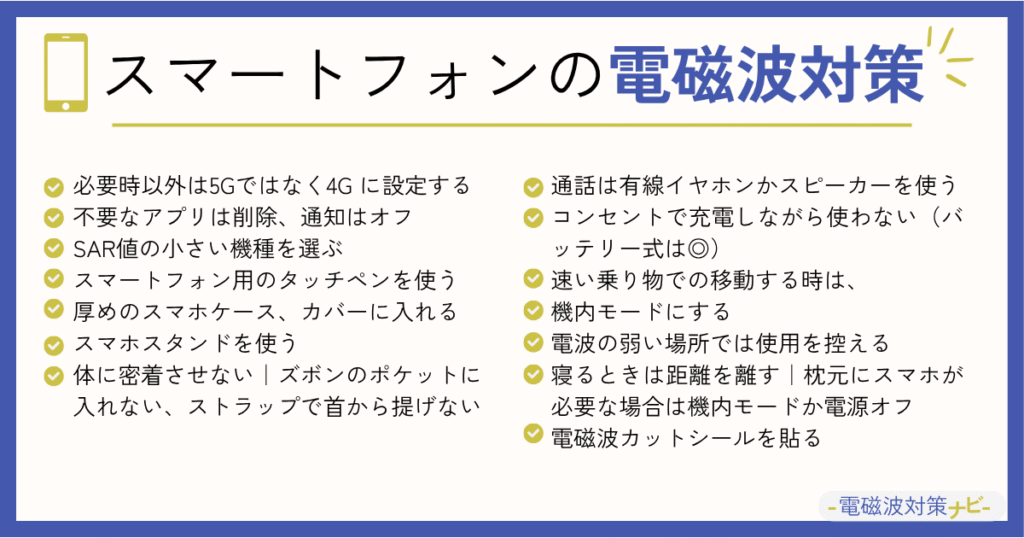

スマートフォンの電磁波対策11個

スマートフォンの電磁波に対する基本的な対策は次の2つでした。

- データ通信の量を減らす

- スマホから距離を取る

上記の2つの基本を押さえた上で、具体的な対策をまとめました。

ひとつずつ詳しく説明していきますね

1:必要時以外は5Gではなく4G に設定する

「4Gの機能でも問題ない」という方は、5G通信ではなく常時4G回線を使う設定にしましょう。

なぜなら5Gは「通信速度や容量が4Gの100倍以上になる*」と言われており、その分電磁波(高周波)の発生も強くなります。

*ピッツバーグ大学がん研究所の発表

普段の使用なら「4G回線でも問題なく使える!」という方が多いです。

例えば次のような時に「4Gでは通信が遅いな」と感じたら、一時的に5G回線の設定にするとストレスなく使えます。

- 映画や動画を観る時

- データ通信の多いゲームをする時

5Gから4Gに回線を変更する方法は以下です。

【iPhone】設定→ モバイル通信→通信のオプション→ 音声通話とデータ→ 4Gを選択

【AQUOS】設定→ネットワークとインターネット→モバイル ネットワーク→優先ネットワークの種類→4Gを選択

【そのほか】こちらのサイトが検索しやすかったです。

>>ソフトバンクのスマートフォンオンラインマニュアル

探す手順①調べたい端末を選択②検索欄がある場合は「通信方式」と入力して検索

【ソフトバンクのスマートフォンオンラインマニュアルにも載っていない場合】

インターネットで「調べたい端末の機種名 通信方式」で検索

例:「iPhone14 通信方式」

2:不要なアプリは削除、通知はオフ

使わないアプリを削除したり、通知をオフにすることも電磁波対策になります。

なぜならデータ通信をするときに電磁波(高周波)が発生するから。

例えば、「特定のお店に行く度に勝手にポイントが溜まるポイントアプリ」の場合、データ通信をして電磁波が発生する瞬間はこんなにもあります。

- 位置機能を使うので24時間

- ポイントが溜まって通知がくる度

- アプリからのお知らせが来る度

- 自動のアップデートがある度

アプリが増えるほどデータ通信量も増えるので、使わないアプリは削除したり、通知だけオフにしたりしましょう。

アプリってどんどん増えるので、月1単位で不要なアプリや通知を見直すのがおすすめ

3:SAR値の小さい機種を選ぶ

SAR値とは「人の体が吸収する電磁波熱量」のこと。

各機種ごとに数値は変わり、数値が高いほど電磁波をより吸収します。

数値が低いほうが安全なので、SAR値が低い機種を選ぶのがおすすめです。

基本的にSAR値が低い機種はこちら

- 機種が古い

- 機能がシンプル

各機種のSAR値はこちらのサイトで調べられます。

買い変える時に参考にしてみてね

4:スマートフォン用のタッチペンを使う

スマートフォンを直接触らないように、タッチペンを使いましょう。

タッチペンを使うメリットはこちら。

- スマートフォンに直接触れないので、肌が電磁波(高周波)を吸収するのを減らせる

- 指のタップより、格段に操作しやすくなる

- 安く変える

- 量販店や身近なお店で買える

指で直接タップすると電磁波(高周波)を肌に吸収する量も増えるので、タッチペンを使って少しでもスマートフォンから距離を離しましょう。

「え、指先くらいで意味ある?」と思われるかもしれませんが、

ベストセラーになったアンデシュ・ハンセン著の『スマホ脳』(新潮社)によると、現代人がスマートフォンにタッチする回数は以下の通り。

1日平均2,600回。

1週間に換算すると、18,200回。

1ヶ月に換算すると、78,000回。

特に子どもは電磁波の吸収(SAR値)も高いので、絶対タッチペンを使って欲しいです。

Amazonと楽天の人気のタッチペンは以下から検索できます。

5:厚めのスマホケース、カバーに入れる

スマートフォンからの電磁波(高周波)の曝露を減らすため、なるべく厚めのケースやカバーにスマートフォンを入れましょう。

スマートフォンに近いほど肌が電磁波を吸収する量(SAR値)が高くなるので、なるべく体から離して使うことが鉄則。

ピッツバーグ大学がん研究所によると携帯電話で通話するときは、身体から5センチ離せば電磁波被曝は4分の1になります。

「分厚い」に特化したスマートフォンケースを探しましたが、紹介できるような品質が良い商品は販売されていないのが現状。(発見したら更新しますね)

現時点で、電磁波対策として私がおすすめするスマートフォンケースは、次のようなケース。

こんなスマートフォンケースがおすすめ

- 手帳タイプ

→スマートフォンの裏面だけでなく両面から体を離せる - スタンド機能つき

→さらに体から離して使える

上記のポイントを押さえている、人気のケースを探してみました。

6:スマホスタンドを使う

「片面のスマホカバーをつけてるんだよね」という方にはスマホスタンドがおすすめです。

【スマホスタンドを使うメリット】

- スマートフォンケースのスタンド機能より、もっと体から離して使える

- 高さと角度が細かに調整できて、もスマートフォンがどんな環境でも見やすい

- 軽くて折りたたみ式なので、持ち運び便利

私も持ってるけど、仕事で長時間スマートフォンを使うときは本当助かる

7:体に密着させない|ズボンのポケットに入れない、ストラップで首から提げない

スマートフォンが体に近いほど電磁波が吸収されるので、なるべく体から離して持ち歩きましょう。

スマートフォンをポケットではなく、鞄の中に入れるなどしましょう。

注意してほしいのが、幼い子と一緒に歩く場合

ズボンのポケット、鞄の位置は幼い子の頭が近くなりやすく、また子どもは大人より電磁波を吸収しやすいです。

対策としては、スマートフォンを使わないのであれば機内モードにすると、子どもへの曝露を減らせます。

8:通話は有線イヤホンかスピーカーを使う

スマートフォンを耳に直接つけて通話するのは極力避けましょう。

通話時は5センチ離せば、電磁波の強さは4分の1に減らせます。

以下のように対策をしましょう。

- 有線イヤホンを使う

- スピーカーで話す

ワイヤレスイヤホンは使わないようにしましょう。

9:コンセントで充電しながら使わない(バッテリー式は◎)

コンセントに挿して充電していると、電場という電磁波が発生します。

電場はものの表面を伝わるので、充電したままのスマートフォンを触ると、人の体にも電磁波が伝わってきます。

対策方法は、コンセントで充電したままスマートフォンを使わないこと。

充電しながらスマートフォンを使いたい場合は、電場の発生しないバッテリー式の充電器を使いましょう。

10:速い乗り物での移動する時は、機内モードにする

電車や車など、高速の乗り物に乗る場合は、機内モードにしておきましょう。

速い速度で移動する場合は、通信できる基地局が高速で変わるので、スマートフォンは基地局を探そうと出力が上がります。

その結果、高い電磁波(高周波)が発生します。

インターネットを使いたいときは、乗り物が一カ所に止まってから使いましょう。

基地局を次々に探すとバッテリーを使うので、バッテリーも無駄に減らない!

11:電波の弱い場所では使用を控える

電波の少ない場所では、データ通信がしづらいので、スマートフォンは頑張って電波を探します。

その結果、電磁波(高周波)が多く発生します。

なのでアンテナの本数が1本などの場所では、スマートフォンの使用は控えましょう。

12:寝るときは距離を離す|枕元にスマホが必要な場合は機内モードか電源オフ

寝るときはスマートフォンをなるべく遠くに置いて就寝しましょう。

理由は次の2つ。

- スマートフォンが近ければ近いほど、データ通信の際に電磁波を浴びる

- 就寝時間の約5~8時間も、ずっと浴び続けることになる

寝室で寝るときは、スマートフォンはリビングに置くなど、距離をとりましょう。

「スマートフォンを目覚まし時計に使ってるんだ」という方は、機内モードにして通信できない状態にして、側に置きましょう。

13:電磁波カットシールを貼る

「電磁波をカットするシールを貼りたい」という方は、次の2つをしっかり確認すること。

- 1~12までの対策をしっかりしてから貼る

- 各メーカーの測定方法で効果が公表されているので、効果を比較するのは難しい

貼るだけの簡単な対策に頼りたくなる気持ちは分かりますが、シールは万能ではありません。

厳しいようですが、基本の対策をおろそかにして「シール貼ったから大丈夫」となるのは本末転倒です。

その上で「どうしてもシ-ルが貼りたい!」という方には、次のシールをおすすめします

嘘の情報注意|やめた方がいい対策

ネット上に出回っている電磁波対策で、注意すべきものを集めました。

次のような対策はかえって電磁波を受けやすい状況になります。

「この対策がダメな理由」も説明しているので、新しい対策を見つけたとき自分で判断する材料なるかと思います。

電磁波防止、遮断、カットするシートやケース

電磁波を「防止」「遮断」「カット」をする対策は要注意。

特にケースにくるんだり、シールを貼ったりした結果、アンテナの本数が減る対策はおすすめしません。

なぜならアンテナの本数が減る、つまりデータ通信がしづらいと、スマートフォンは頑張って電波を探します。

その結果、電磁波(高周波)が多く発生します。

スマートフォンの電磁波を遮断や防止したいなら、使わない時は機内モードにするのが一番です。

アルミホイルをスマートフォンに巻く

電磁波「防止」「遮断」「カット」対策おと同じで、おすすめできません。

アンテナの本数が減る、つまりデータ通信がしづらいと、スマートフォンは頑張って電波を探します。

その結果、電磁波(高周波)が多く発生します。

スマートフォンの電磁波を遮断や防止したいなら、使わない時は機内モードにするのが一番です。

まとめ:今すぐ正しい対策をしよう

今日からできる具体的な対策を紹介しました。

無料ですぐ出来ることもたくさんなので、今すぐ対策してみてくださいね。

対策一覧をもう一度みたいかたはこちら

>>具体的な対策一覧に戻る

新しい研究によって分かったことや、それに合う対策方法が発表されたら、この記事に追加していきますね!

参考:ピッツバーグ大学がん研究所「10の予防的手段」

この記事で参考にしているピッツバーグ大学がん研究所を簡単に説明します。

ピッツバーグ大学がん研究所は、世界的に有名な医学部を持つ大学です。

以下引用です。

ピッツバーグ大学(University of Pittsburgh)は米国ペンシルベニア州ピッツバーグ市にある大学です。(中略)

周囲には、カーネギーメロン大学、シェンリーパーク、博物館、美術館が多数あり、「治安が良く住みやすい街」としても評価が高く、医学部を有するUPMCは、アメリカ国立衛生研究所などから研究支援を受け、世界ランキング上位に入るなど世界的に有名で、世界中から医師が集まる「病院の街」でもあります。医療業界ではハーバード、東大に並ぶ有名大学だが、日本では一般的にあまり知られていない名門校の一つでもあります

日本統計技術研究所https://www.jiost.com/blog/%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%AD%A6%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%B4%B9%E4%BB%8B%EF%BC%8D%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%95/

そしてこのピッツバーグ大学がん研究所が2008年に「10の予防的手段」というのを発表しました。

この発表された勧告には、米国、フランス、イタリアなどの研究者ら23名が名を連ねています。

「10の予防手段」の内容は日本語では以下のサイトで紹介されています。

コメント